高血压基础常识:

高血压(英语:Hypertension,high blood pressure)是动脉血压持续偏高的慢性疾病。高血压一般没有症状,不过长期高血压为冠状动脉疾病、中风、心脏衰竭、心房颤动、周边动脉阻塞、视力受损、慢性肾脏病及痴呆等病症的主要危险因子。

高血压可以分为原发性高血压和继发性高血压,其中有 90-95% 为原发性高血压,意即肇因于生活型态或遗传因素。会增加风险的生活型态为超重、吸烟、饮食含有过量食盐、咖啡、糖及喝酒,剩下的 5-10% 是继发性高血压,肇因于其他病症如慢性肾脏病、肾动脉狭窄、内分泌疾病或是使用避孕药。

血压分为收缩压和舒张压两种,即为心脏跳动时肌肉收缩或心脏舒张时的测量值;收缩压是血压的最大值,舒张压是血压的最小值。大部分成年人在休息时的收缩压在 100-130 毫米汞柱(简称为 mmHg),舒张压是 60-80 毫米汞柱。若血压持续超过 130/80 或 140/90 毫米汞柱(收缩压/舒张压),有可能是高血压。儿童的判断准则和成人不同。量血压时,采用 24 小时区间的移动式血压计测量血压(简称为 ABPM)方式会较仅采诊间血压量测(简称为 OBPM)来得准确许多。

根据新版指南:

最新血压类别共有5个,分别:正常血压 (小于120/80毫米汞柱);血压升高(收缩压介于120至129毫米汞柱,舒张压小于80毫米汞柱);高血压1级(收缩压介于130至139毫米汞柱,舒张压介于80至89毫米汞柱);高血压2级(大于140/90毫米汞柱);高血压危象(收缩压达到180毫米汞柱 和/或 舒张压达到120毫米汞柱)。对此而言,最大的变化在于以前的高血压前期调整为"血压升高"和"高血压1级" 两类别,尤其时高血压1级成为人们的关注重点。

患有高血压但没有意识到自己有这一疾病的人为数众多。要减少高血压造成的后果,并尽量减少对抗高血压药物治疗的需要,因此必须有一些针对全民而制定的措施。在开始药物治疗前,建议患者改变生活方式以降低血压。2004年的“英国高血压学会”指南提出了以下生活方式的改变,这和2002年美国高血压教育计划所列出的预防高血压的主要措施指南是一致的:

1、保持正常体重(如身体质量指数20-25公斤/米2)。

2、将饮食中钠的摄入量减少至<100毫摩尔/天(每天<6克氯化钠或<2.4克的钠)。

3、定期从事有氧运动,如快走(在一周的大多数日子里,每天≥30分钟)。

3、限制饮酒,男性每天不超过3个单位,女性每天不超过2个单位。

4、戒烟。

5、每天的饮食中含丰富的水果和蔬菜(例如,每天至少五份)。

6、定期健康检查。 通过有效的生活方式改变能降低的血压几乎可以和服用一种降压药物所能降低的血压水平媲美。改变两项或更多项生活方式甚至可以达到更佳的效果。

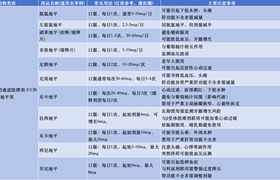

治疗:

透过生活习惯的改变和抗高血压药物的介入,可以有效控制高血压。高血压的控制目标通常为血压低于140/90 mmHg 或 160/100 mmHg。一篇2003年的系统性文献回顾指出,血压每降低5 mmHg 能减少34%的中风几率、21% 罹患冠状动脉疾病的几率、及降低痴呆、心脏衰竭和心血管疾病的死亡率。

当测量到高血压且合并临床发现靶器官(目标器官)损伤,则必须使用药物介入治疗。这些靶器官损伤包括:左心室肥厚、心肌梗死、心脏衰竭、动脉粥样硬化斑、外周动脉疾病、视网膜血管病变、微蛋白尿、慢性肾衰竭、中风等。